第一作者简介:邹才能,重庆北碚人💁🏽♀️,博士,中国科学院院士🧘🏼👨🏼💼,中国石油勘探开发杏宇教授级高级工程师♿️,主要从事常规-非常规油气地质学理论研究与实践🪃、新能源与能源战略等研究。

摘要:全球气候变化与碳中和背景下🙍🏽♂️👨🏿🦲,CO2封存利用已成为人类绿色发展的必然趋势与选择👞。以CO2捕集、利用与封存/CO2捕集与封存(CCUS/CCS)为核心的碳工业,正成为碳中和目标下的新兴战略产业🙋🏻♀️,规模可持续发展需借鉴全球油气工业发展路径。地球系统发育3种“碳”,黑碳是未被封存或利用并长期留存在大气圈中的CO2🧏🏿♂️,灰碳是被固定或永久封存在地质体中的CO2,蓝碳是通过生物、物理👆🏿、化学等方式可转化为人类利用产品的CO2🈶。碳工业体系覆盖碳产生💨🤷♂️、碳捕集✈️、碳运输🦹🏻♀️、碳利用、碳封存、碳产品👫🏼、碳金融等业务,是彻底消除“黑碳”的革命性领域🤯。研发以碳减排、零碳、负碳及碳经济为内涵的碳工业技术体系,构建以CCUS/CCS为基础的低成本💇🏽♀️、高能效的碳工业体系🚈📕,是世界各国实现碳中和目标和能源清洁利用的战略举措😮💨,利于推动4个“80%”的中国能源供应格局转变,即由2021年含碳化石能源消费占比80%以上、能源CO2排放80%以上☆,转变为2060年非碳新能源占比80%以上🕌、CO2排放减少80%以上💇🏻♂️,保障实现80×108 t碳减排总量与碳中和战略目标🚓。中国碳工业发展面临CO2排放量偏大、煤炭占比偏高和完整工业格局未建立3方面挑战,针对性提出3条应对举措⛹🏼♀️:①坚定不移开展碳工业体系建设,保障2060年前如期实现碳中和↘️;②大力发展新能源👩❤️👩,推动中国能源生产与消费结构实现革命性转换;③加快建立全产业的CO2工业科技创新体系。全球碳中和背景下,发展碳工业体系🧉💪,利用清洁化能源,实现全球碳中和战略目标,对中华民族永续发展和构建人类命运共同体意义重大。

0 引言

以CO2为代表的温室气体过度排放,导致全球平均气温不断升高[1-6]⚔️。全球气候变暖引发的诸如冰川消融、海平面上升、海水酸化🤘🏿、生态系统破坏等一系列极端高温气候事件,正对自然生态环境产生重大影响,也对人类经济社会发展构成重大威胁。2020年全球平均气温约15 ℃⏺,较工业化前期气温(1850—1900年平均值)高出1.2 ℃[7];1951—2020年中国地表年平均气温每10年上升0.26 ℃🛜🪃,明显高于同期全球每10年上升0.15 ℃的平均水平[8-10]🤬。2021年联合国气候变化大会将“到本世纪末控制全球温度升高1.5 ℃”作为确保人类能够在地球上永续生存的目标之一,并全方位努力推动能源体系向化石能源低碳化、无碳化发展[11]。2020年9月22日,中国在联合国大会一般性辩论上向全世界宣布🦾,中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施🛃,CO2排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和[12]。

在自然界中😾,碳主要以CO2🤛🏿、有机物和无机物等形式存在于地球的岩石圈💉、生物圈、海洋圈与大气圈中🕝🧜🏿,并在不同圈层内部及圈层之间发生循环。人类活动引发的CO2排放主要来源于化石燃料的消耗🌜。伴随化石燃料消耗急剧增加🧙🏿♂️,岩石圈中化石能源的碳被释放到大气圈中,导致大气圈中CO2的浓度不断增加🚣🏽♂️,从而破坏了地球系统的碳平衡。减少大气圈内CO2含量成为碳达峰与碳中和的关键。国际能源信息署[13]研究表明,通过调整能源结构和提高能源效率等碳减量方法🛁👩🏻🦽,全球2050年有望减少CO2排放263×108 t;依靠CO2捕集、利用与封存(CCUS)技术和林业碳汇等碳移除手段可减少CO2排放76×108 t🙋🏿♀️,从而实现全球碳中和🧗🏻。以碳中和为核心,全球正在开展新一轮技术革命👨🏼🦱,构建碳工业体系,重塑全球传统化石能源与新能源的生产与消费版图正成为重大发展趋势。中国能源结构与全球能源结构具有差异👩🏽🌾,中国2021年CO2排放量约占全球总量的28%,实现碳中和所需的碳减排量远高于其他经济体☀️😺。bp世界能源统计表明[14],2021年中国能源消费总量为1.576 5×1020 J,其中煤炭占比54.7%🌐,石油占比19.4%,天然气占比8.6%🤹🏼,煤炭在能源供应中的占比远高于全球平均水平。因此,中国开展碳工业体系建设🧗🏼♂️👨👨👦👦、重塑能源格局面临的挑战更大。特别是在当前全球地缘政治复杂和局部地区爆发冲突的背景下,能源安全的极端重要性再次被提及,各国已将能源生产与消费的重视程度提升到前所未有的高度并重新布局[15]。全球碳工业正处于起步阶段🧑🏼🚒,缺乏系统性理论指导与技术支持。为了给碳工业相关产业加快发展和能源公司加速转型提供理论支持,并为实现“碳中和”提供科学依据和参考👨🏽🦰,本文提出了“碳工业体系”概念,阐述CO2产业链中捕集、应用🧗🏻♂️、封存🧑🏽🎤🚣🏻、金融市场等重点环节的关键技术进展🤚🏼,分析碳工业化现状与发展趋势,探讨中国碳工业发展所面临的挑战,展望碳产业的发展与未来,以期为加速未来全球碳中和目标的实现提供科学指导与技术支撑。

1 碳工业体系

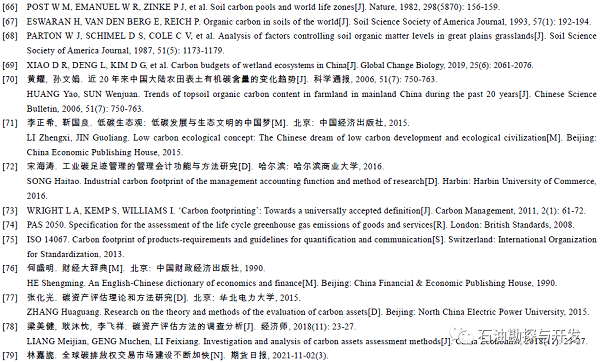

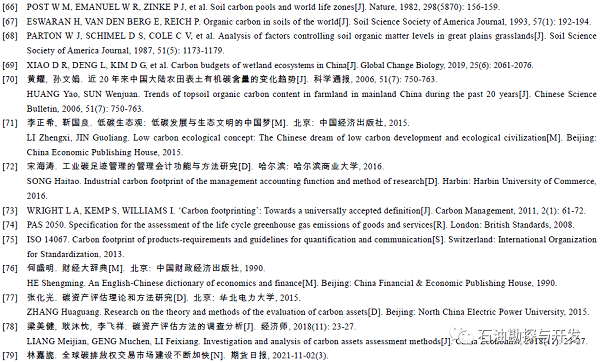

碳工业体系是以实现人类社会可持续发展为核心目标,从全球碳循环的角度系统研究地球系统内碳的产生、演化和消亡体系,业务范围涵盖碳产生、碳捕集、碳运输、碳利用、碳封存🗑、碳产品和碳金融等全碳产业(见图1)👨🏻🚒,是保障绿色地球𓀝、构建人类命运共同体的关键产业和新兴产业之一。碳排放峰值指1个经济体(地区)CO2的最大年排放值[7, 10]。碳达峰指碳排放量在某个时间点达到峰值后不再增加,核心是碳排放增速持续降低直至负增长[9]🙆♀️🖐。碳中和指在一定时间内📍,直接或间接产生的温室气体排放总量🆗,通过自然或人为技术手段被全部抵消,实现碳排放与碳吸收的平衡,达到“净零排放”,核心是温室气体排放量的大幅降低👩🏽💻。碳达峰是量变,碳中和是质变。在国际上,气候中性和净零CO2排放量的定义与碳中和基本一致。

图1 碳工业体系构成框图(据文献[7]修改)

碳工业体系内涵包括4个方面:

①化石能源清洁利用👊🏿🤩、清洁用能替代、资源回收利用⚆、节能提效等碳减排技术⇒;

②利用风能、太阳能👩🏻🦱、海洋能、地热能等可再生能源,以及氢能🤬、智慧能源、核能与可控核聚变等零碳技术;

③CO2捕集、利用、封存🤹♂️、转化及林业、海洋👀、土壤碳汇等负碳技术🚧;

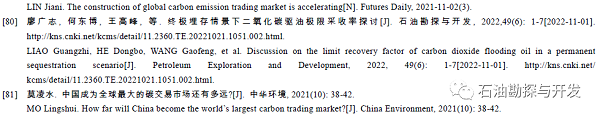

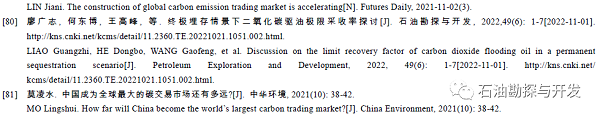

④碳税制度🙆🏼、碳交易制度⛪️、复合碳排放权交易体系🏋🏻♂️🚣🏻、碳经济与碳产业政策🧑🏿🎓📀、碳财政补贴等👏🏼。碳工业体系的核心目标是实现碳中和,关键是降低或者移除CO2排放🏄🏿♀️。根据碳在地球系统中的赋存方式🗃,本文将地球系统中的“碳”分为3类,即黑碳、灰碳和蓝碳🍐。其中🧑🌾,黑碳是指未被封存或利用✊🏻,并长期留存在大气圈中的CO2;灰碳是指被固定或永久封存在地质体中的CO2🏝;蓝碳是指通过生物、物理👨🏻🦱、化学等作用可转化为人类利用产品的CO2。3种碳概念的提出,为碳工业体系技术发展指明了方向👩🏻⚕️,即在碳工业体系中,最大限度移除黑碳影响👩🏿、最大限度提高灰碳封存规模🕴、最大限度发展蓝碳经济,成为碳工业体系绿色可持续发展的关键。从黑碳到灰碳再到蓝碳,实现了碳资源的“变废为宝”与循环利用🤗。特别是“蓝碳”概念的提出👃🏼,不仅仅考虑了碳的类型👨🎨♡,更从经济和环保的角度对碳工业体系内“碳”循环路径的设计提供了科学依据。碳工业体系是彻底消除“黑碳”影响、做大“灰碳”封存♑️、做优“蓝碳”利用的系统性、革命性、颠覆性全新工业体系❇️。3种类型的碳在碳工业体系内可相互转化,通过碳捕集技术👐🏽,可将黑碳捕集◽️🧑🎨,封存到地质体中形成灰碳🥬,转化为产品后形成蓝碳;蓝碳被人类社会利用后👨🏿🦳,可形成以游离态赋存于大气圈中的黑碳,也可经捕集封存后转变为灰碳🟢。例如,在地球碳循环系统中👝,CO2主要来自能源消耗➡️💎、农林用地、土地利用和垃圾排放等。通过建立和完善碳税制度、碳交易制度🧑🏫、复合碳排放权交易体系、财政补贴等碳经济与政策杠杆,有效控制“黑炭”的排放。利用生态系统碳汇、CO2生产化工产品🧙♂️、CO2人工绿色转化👥、CO2地质驱油、CO2地质封存等技术,可增加“灰碳”和“蓝碳”的利用👴🏽,有效减少大气中CO2的浓度;同时,以CCUS/CCS为基础的低成本☀️🧮、高能效的碳工业体系🥃,可将“黑碳”封存于地下拥有巨量储集空间的枯竭性油气田、地下卤水层中🚵🏿♀️,转变为“蓝碳”,从而为碳中和做出重要贡献💁🏻♂️🌹。通过有效提升地球生态系统的碳消耗能力💖,减小黑碳比例,提高灰碳比例,特别是提高蓝碳比例🚘,推动碳中和,真正实现系统碳平衡。碳工业体系的构建与传统能源到新能源的跨越式发展息息相关。2021年,中国非化石能源在一次能源的占比17.3%,化石能源占比82.7%。据预测🧜🏼♂️,到2060年中国实现碳中和时,年消费量57.9×108 t标准煤,非化石能源占比达80.0%,化石能源占比20.0%,其中煤炭占比5.0%,石油占比5.6%👨🏻🏭,天然气占比9.4%[16]🧕🏽。从2021年到2060年🏋🏻♀️😏,化石能源与非化石能源供应格局发生革命性演变,碳基能源每年碳排放从2021年的105×108 t降低至2060年的20×108 t,进而实现4个“80”的转变👉🏿🙋♂️:由2021年含碳化石能源消费占比80%以上、能源CO2排放80%以上转变为2060年非碳新能源占比80%以上、CO2排放减少80%以上(见图2)。因此💆🏻♂️,在碳工业体系中,以零碳能源为核心的新能源已超出新资源与能源的范畴🤠,已成为世界能源转型的方向🤦🏿♂️、能源强国建设的主力🍤、能源科技创新的前沿与绿色地球建设的动力,具有新的使命与新的战略意义,在能源强国建设中任重道远。

图2 中国积极型情景下能源需求量与结构及碳排放预测(据文献[14, 16]修改)

2 碳捕集

碳捕集技术通过化学吸收、化学吸附、膜分离、物理分离等多种方式将CO2富集🎱、压缩纯化👋🏽,得到高浓度CO2🟩。化学吸附法具有选择性好🧘🏼♂️、吸收效率高、能耗及投资成本低等优点,是目前碳捕集技术中最为成熟的🤵♂️,90%的脱碳技术均采用此方法👩🏼🏭。CO2占空气总体积的0.03%~0.04%🫶🏿,直接从空气中实施碳捕集的技术要求与经济成本高[17-20]。在排放端开展碳捕集工作,是降低碳排放的有效手段与后续碳转化及碳利用的前提[21]。碳捕集技术分为燃烧前捕集、燃烧中捕集和燃烧后捕集3类👳🏻♀️。燃烧前捕集技术指将含碳燃料进行蒸汽重整后,分离其中的CO2并进行捕集🍿,剩余的富氢燃料用于燃烧供能的方法,目前主要运用于整体煤气化联合循环发电系统(integrated gasification combined cycle♦︎,IGCC)中👨🏻✈️。燃烧中捕集技术主要包括富氧燃烧技术和化学链燃烧技术。富氧燃烧技术与传统燃煤电站技术流程类似👨🏻,通过空气制氧获得高纯O2代替空气进行燃烧🧺,通过大比例(约70%)烟气再循环以调控炉膛燃烧和传热特性,直接获得高浓度CO2的烟气(CO2体积分数大于80%)。燃烧后捕集法即将CO2从燃料燃烧后的尾气中分离🧑🏻🍼,进而进行捕集及储存的方法🦫,主要有化学吸收法、物理吸收法以及膜分离技术等。近年来👩🏽🦰,直接从空气中实施碳捕集技术取得明显成效。2021年Climeworks公司在冰岛成立Orca工业厂房,每年可从空气中脱除并永久储存CO2约4 000 t[22]。Climeworks公司采用了模块化手段,通过碳捕集单元进行堆叠,实现生产中单元装置技术的先进性与有效性🙍🏽♀️,进而实现碳捕集效率的突破🈷️。工作原理是通过风扇吸入周围空气🏟,使其通过“高选择性过滤材料”🌉。当过滤材料吸入足量CO2后,单元装置关闭,过滤器加热至100 ℃,使得气体释放并被收集起来。据国际能源署[13]报道,2020年全球有15个从空气中直接捕集CO2的工厂在运作,每年捕获CO2约1×104 t。按照《巴黎协定》中的气候目标,国际能源署建议,到2030年👩🏽🌾,从空气中直接捕集CO2的能力要达到1 000×104 t[13]。

3 碳利用

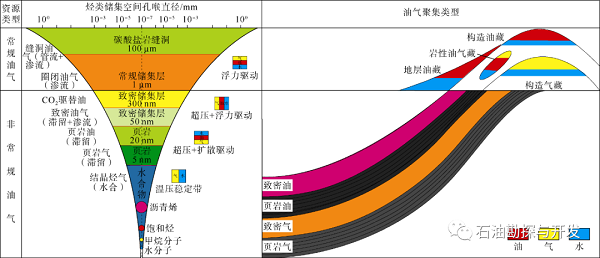

3.1 地质利用

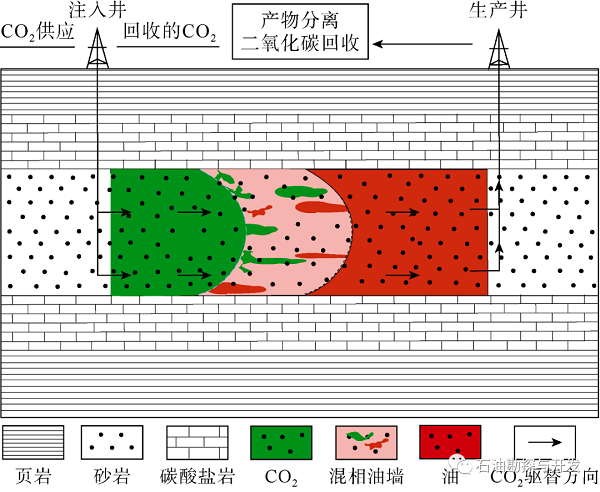

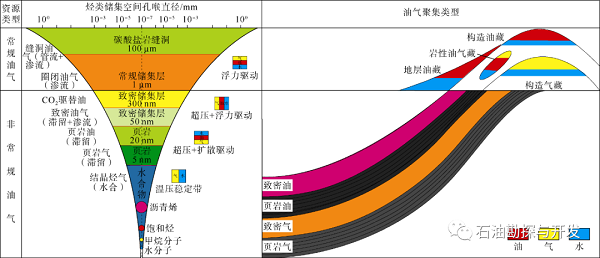

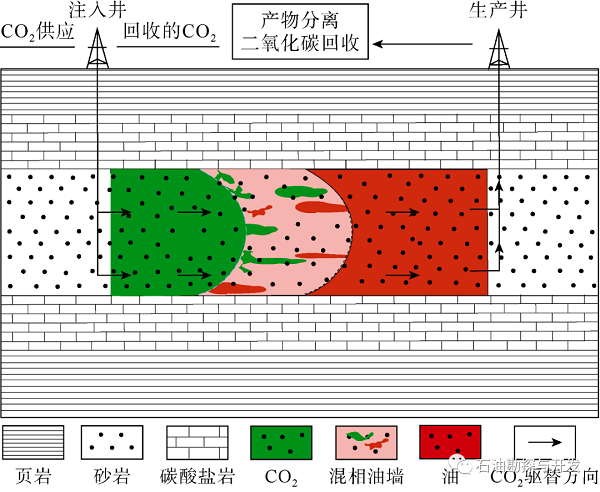

常温常压下,CO2为无色无味气体,化学性质不活泼➞。当压力为标准大气压🚦、温度为0 ℃时,CO2热导率为0.073 J/(m·K),密度为1.98 kg/m3,约为空气的1.53倍。鉴于CO2在地层条件下的溶解、竞争吸附、降黏🗡、传导等特性,在地质领域可以实现多种应用:①CO2在地层中可萃取轻质原油,降低油水界面张力,能用于提高石油采收率(见图3、图4);②轻质原油与CO2组合的溶浸液能够溶解铀盐,可用于铀矿开采;③稠油油藏和凝析气藏在开发过程中均面临流动性问题,CO2具有黏度低、流动性强的特性,可强化稠油及凝析气藏开采;④作为传导介质,CO2的流动性优于水,有利于水敏储集层保护,可用于干热岩开发🧑🎤、发电及压裂👨🦽🧔;⑤CO2在煤层及页岩储集层中的吸附性强于CH4,利用竞争吸附可提高煤层气及页岩气开采效果。

图3 CO2提高驱油采收率模式图

图4 常规-非常规油气聚集类型与CO2驱油模式图(据文献[23]修改)

3.2 化工利用

化工利用是以化学转化为手段😭,在高效催化剂的作用下,使CO2与还原剂反应生成目标产物,将温室气体转化为高附加值化工产品🧜🏻,实现制造行业的创收增效。从化学反应角度出发,CO2可以被还原成多种含碳有机化学品。但与“以CO2为原料的化学品合成”这一科学问题不同✔️,“CO2资源化利用”还需综合考虑其经济价值。在大宗化学品生产中,以CO2加氢制CH4🙅♂️、C2H6O,已有工业化应用案例🧑🦽➡️。电催化和可见光催化是实现CO2转化成CH4的有效策略🎃,关键是高活性和高选择性的催化剂👾。例如🍽,Rao等[24]报道了1种铁基分子级光催化剂,在室温、常压可见光驱动下可高效催化CO2还原制CH4,总选择性高达82%,量子产率为0.18%。Lin等[25]实现了非铜基催化剂上串联催化CO2电化学还原制甲烷🙇🏻,通过酞菁钴(CoPc)和锌-氮-碳串联催化剂,有效将CO2电化学还原为CH4,CH4生成速率比单独酞菁钴或锌-氮-碳提高100倍以上🏄,为CO2电催化还原制碳氢化合物提供新策略。在精细化学品生产方面,综合考虑环境友好与新能源新材料技术支撑方向,优先以电池液、环保汽油添加剂主要原料—碳酸二甲酯以及生物降解塑料主要原料—碳酸乙烯酯、聚碳酸酯𓀂🍧、碳酸聚氨酯为主要研究对象🚴🏿♀️。

3.3 生物利用

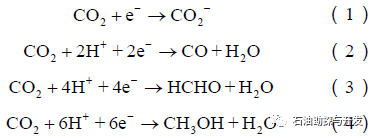

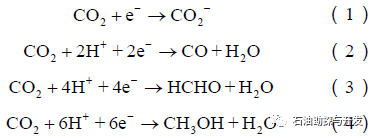

生物利用是通过前沿科学技术探索,借助人工光合作用或仿生催化技术,将CO2转化为生物肥料、生物燃料🥊、人造淀粉等产品,在实现固碳的同时,将CO2“回归生命体”再次进入生态循环系统🐼。自然光合作用效率极低👩🏽🦲🏋🏽♂️,植物光合作用最大效率为4.6%~6.0%[26]。面对CO2高排放🐾,模拟植物光合作用中CO2光催化还原机制(PCR),探索并突破人工光合作用技术及CO2光催化还原制备高附加值产品成为研究趋势[7, 27-29]🦸🏽♂️。Ayuba[27]研发了可将CO2还原成醋酸、乙烯的有效催化剂—S.ovata细菌✍🏿,在模拟灯光照射超过100 h条件下建立了1个独立的可有效生产乙酸的太阳能系统🏂🏼,与植物光合作用能量转换效率相当♓️,进一步证明了人工光合作用的可行性。利用遗传学方法重构嗜热细菌(别称炽热火球菌,Pyrococcus furiosus),直接利用大气中的CO2转化成3-羟基丙酸🙆,用于生产丙烯酸树脂和其他化工品。整个转化过程释放出来的CO2量与制造它所需的CO2量相同,实现了碳平衡,并产生了1种可代替天然气𓀀、煤和石油的更清洁燃料⇨。因此😵,生物利用的研究为“太阳能至化学品(Solar-to-chemical)”开辟了1条新的路径((1)式—(5)式),具有现实意义[30-31]。

目前👨🏽🚀,微藻固碳技术主要以微藻固定CO2转化为液体燃料和化学品、生物肥料🧰、食品和饲料添加剂👨🦽➡️。CO2资源化生物利用的崭新路径是微生物电合成(microbial electrosynthesis,MES),它是微生物利用电能作为还原力将CO2🚸、葡萄糖或其他有机底物还原成高附加值化学品的过程。在非稳电力尚无法有效并入电网体系的今天,微生物电合成CO2还原技术的研究与推广,既可实现CO2固定🦆,又可将自然能源(风能🧑🏼🚀🦐、光能)通过电能转化以高附加值化学品的形式储存下来,同时实现微生物细胞能量与物质的高效耦合代谢[32]。通过细菌改造后的沼泽红假单胞菌(rhodopseudomonas palustris),以CO2🈸、光能和太阳能发电为原料🧕🏼,成功合成了生物燃料丁二醇[33]🤾🏽♀️。利用电解氢气鼓泡反应装置✳️👤,在相同菌群与电极电流密度条件下,库伦效率为原油的14倍♌️,乙酸生成速率是生物膜MES反应器的10倍以上,有效解决了微生物电合成较低产物合成速率的问题[34-35]。

4 碳封存

CO2封存是通过工程技术手段将捕集的CO2注入深部地质储集层,实现CO2与大气长期隔绝的过程。全球陆上理论封存容量为(6~42)×1012 t CO2,海底理论封存容量为(2~13)×1012 t CO2;北美地质封存潜力为(2~21)×1012 t CO2🤹🏼♀️,欧洲地质封存潜力约为0.355×1012 t CO2,中国地质封存潜力约为(2.42~4.13)×1012 t CO2[7]。深部咸水层封存容量占比约98%🎴🧑🏽🎨,是目前最主要的碳封存方式;枯竭型油气藏构造完整🕰,地质勘探基础良好,是目前CO2封存的第2大方式[36-38]🛢◾️。

4.1 封存机理

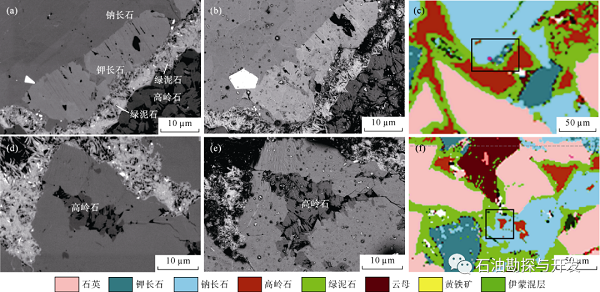

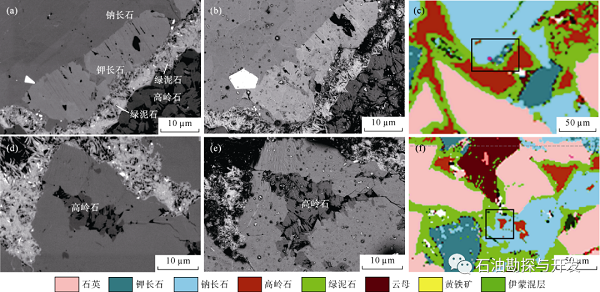

CO2在深部咸水层与枯竭型油气藏封存方式包括物理封存和化学封存🤾🏼♂️,其中物理封存包括地质构造封存和残余气封存,化学封存包括溶解封存和矿化封存[39-42]🧥。CO2地质封存与其进入地层后的CO2流固反应密切相关。CO2进入岩石后处于超临界状态🧜🏽,与地层水🌼、油气等混溶形成多相流体,并与矿物发生物质交换,或对已有矿物形成溶蚀🪧👳♀️,或形成新的矿物😚,从而改变储集层的孔隙结构(见图5),影响CO2封存效率[42-43]。

(a)安186井,2 424.10 m▪️🚠,水岩反应前扫描电镜照片🤦🏼♀️,见钾长石解理面发育;(b)安186井,2 424.10 m,水岩反应后扫描电镜照片,见钾长石颗粒沿解理面发生溶蚀;(c)安186井📰,2 424.10 m,QEMSCAN(扫描电镜矿物定量分析)结果,黑色框指示图a和图b的位置;(d)安173井,2 295.55 m💆♂️,水岩反应前扫描电镜照片🐃,见高岭石充填粒内孔隙🧔🏽♀️;(e)安173井🏃🏻♀️➡️,2 295.55 m🧑🦳🆖,水岩反应后扫描电镜照片,见高岭石沉淀👍,分布面积增大;(f)安173井,2 295.55 m,QEMSCAN结果,黑色框指示图d和图e的位置

图5 鄂尔多斯盆地三叠系延长组7段砂岩CO2水岩反应前后矿物对比

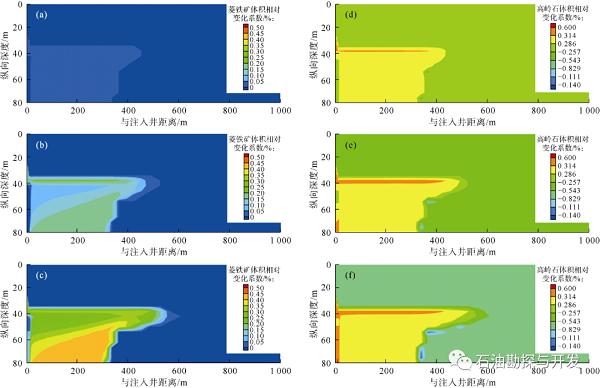

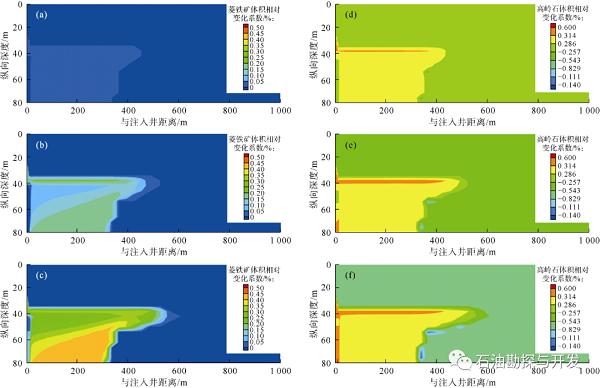

Ketzer等[44]研究了巴西南部盐水层CO2水岩反应,证实在现今地层条件下CO2可与岩石反应生成碳酸钙从而实现有效的碳封存;Mohamed等[45]研究了CO2封存过程中硫酸盐沉淀问题💐,通过对温度👨🏻🎓👩🏿🔧、注入速度等对比性研究,提出温度是影响硫酸沉淀的主要参数,注入速率没有显著影响,即便硫酸浓度较低,高盐度条件下硫酸钙也发生沉淀现象;Liu等[46]在研究美国中西部Mt. Simon砂岩地层中CO2封存中👩👩👦👦,考虑了区域流体流动,发现大量的长石溶蚀与黏土矿物沉淀;Yu等[47]研究了松辽盆地南部饱和CO2地层水驱过程中水岩作用,指出不同矿物演化特征差异性:方解石溶解程度最大,片钠铝石次之,铁白云石最弱,自生钠长石和微晶石英未发生明显的溶蚀作用🌵;Elkhoury等[48]研究了裂缝性碳酸盐岩储集层中矿物的溶蚀与变形作用;Dávila等[49]研究了西班牙Hontomín地区高NaCl和富硫酸盐地层水中CO2封存的相关问题,系统分析了Ca2+、S2-🤌、Fe2+和Si4+等反应前后的变化,指出方解石的溶蚀⛩、石膏的沉淀和少量硅酸盐的溶蚀是主要的矿物变化。笔者以鄂尔多斯盆地三叠系延长组7段致密砂岩为例👩🦱,系统分析了CO2封存过程中矿物与物性变化,指出钾长石、钠长石及方解石溶蚀作用强度最大🚱,明确绿泥石🧒🏼、高岭石等黏土矿物的溶蚀📛、迁移与沉淀对储集性能具有重要的影响。从固碳矿物来看🙆,除了方解石🖖、白云石及蒙脱石等固碳矿物外🤦,笔者还发现了菱铁矿和高岭石等固碳矿物👩👧👧。从CO2水岩反应前后场发射扫描电镜原位对比图可以看出🫳🏽🤾🏼♂️,反应后菱铁矿矿物的粒径与形态均呈明显的增大趋势(见图5a—图5c),高岭石分布的面积也呈明显的增大(见图5d—图5f)。中长期超临界CO2注入砂岩地层的数值模拟结果进一步验证了高岭石与菱铁矿对固碳的贡献(见图6)🧶🧑🏼🦳。伴随封存时间从200年增长至1 000年,沉淀区高岭石与菱铁矿的分布面积逐渐增大;在封存时间为1 000年时🧑🏻🔬,沉淀区菱铁矿体积变化系数为0.004 50(见图6c)⏫,高岭石体积变化系数(瞬时体积与初始体积的差除以初始体积)为0.002 86(见图6f),分布范围最远可达距离注入井600 m的范围♥︎。

(a)菱铁矿含量随注入井距离增大的含量变化,封存时间为200年;(b)菱铁矿含量随注入井距离增大的含量变化🤦🏽♀️,封存时间为500年;(c)菱铁矿含量随注入井距离增大的含量变化💁🏽♀️,封存时间为1 000年🤴🏽;(d)高岭石含量随注入井距离增大的含量变化,封存时间为200年;(e)高岭石含量随注入井距离增大的含量变化,封存时间为500年;(f)高岭石含量随注入井距离增大的含量变化🧔🏻♂️,封存时间为1 000年

图6 鄂尔多斯盆地三叠系延长组7段砂岩CO2封存过程中菱铁矿与高岭石含量时空变化

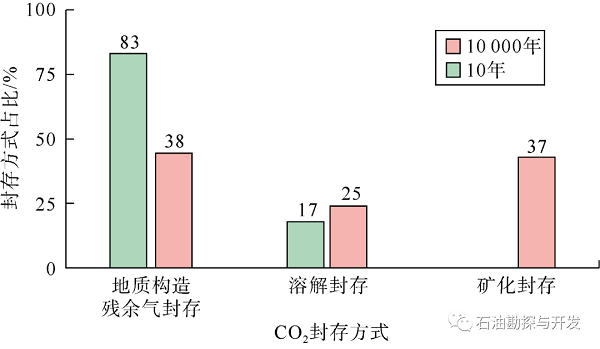

伴随封存时间的增长🧜🏼♀️,地层条件下CO2封存方式会发生变化。以松辽盆地南部乾安地区扶余油层为例,基于ToughReact数值模拟软件,系统模拟了10 000年CO2封存方式演变🧑🏿⚖️。数值模拟结果表明,从第10年到第10 000年,CO2封存方式从以构造残余封存为主(占比83%)逐渐变为构造残余封存与矿物封存并重🛋,二者占比分别为38%和37%👩🏻🦱,地层水中的溶解封存占比25%(见图7)。封存方式的演变是在时间框架内地质、工程一体化综合演变的结果👱🏼♀️。总体来看🧛🏼♂️,CO2封存是1项复杂工程,在实施前应充分调研封存点的地质构造👨👩👦、岩石组分、孔隙结构、地层水分布、温度场与压力场特征,并认真评价经济效益与操作成本等因素👂🏿。影响CO2封存的因素主要有盖层面积😚、储集层倾角、储集层非均质性⚁、孔隙度⚾️、渗透率🏑、地层温压、地层水盐度和岩石矿物等🐶👨🏿🍼。影响CO2注入量的因素主要有破裂压力𓀓、储集层厚度👼🏿、最大注入速度👩💼、地温梯度、储集层顶深、渗透率、压力梯度和孔隙度等[41, 50-51]。随着技术的发展,利用CO2矿化处理废弃物成为碳封存的重要选项,其中CO2掺入混凝土成为极具前景的大规模CO2封存方式🍸。通过CO2与废弃混凝土制得高性能的再生骨料🙋🏽,骨料表面的氢氧化碳和水化硅酸钙凝胶♠️,与CO2作用后形成碳酸钙和硅胶🔰,提高骨料性能[52]。

图7 松辽盆地10年和10 000年CO2封存方式对比

4.2 咸水层封存潜力

目前咸水层CO2封存潜力评价方法包括容积法🤹🏻♂️、容量系数法☁️、快速直观动态法等[53-55]。根据美国地质调查局(USGS)评估🙎🏼♂️,美国36个盆地累计封存容量约为3×1012 t CO2✈️。全球碳捕集与封存杏宇(GCCSI)提出美国拥有(2~21)×1012 t CO2的封存潜力[56]🏆。北美碳封存图册(NACSA)显示🆘👳🏽♀️,美国和加拿大含油气盆地封存潜力分别为1 200×108 t CO2和160×108 t CO2,咸水层封存潜力分别为(1.610~20.155)×1012 t CO2和(0.028~0.296)×1012 t CO2🧍🏻♀️。墨西哥的咸水层封存潜力超过0.1×1012 t CO2[54]𓀉。欧盟Geo Capacity项目评估认为🧛🏿♀️🧍🏻,欧洲含油气盆地封存潜力为300×108 t CO2🀄️,深部咸水层的封存潜力为3 250×108 t CO2。日本的CO2地质封存潜力约为1 400×108 t CO2,主要分布在日本岛屿周围面积较大的沉积盆地👊🏿,包括东京湾盆地📟、大阪湾盆地、九州地区北部区域及伊势湾盆地。韩国深部咸水层封存潜力约为9.4×108 t CO2,其中北平盆地的封存潜力约为9.0×108 t CO2🎸、浦项盆地的封存潜力约为0.4×108 t CO2;韩国含油气盆地主要为油藏🤷🏿♀️🐪,其中乌龙盆地油藏封存潜力约为30×108 t CO2、济州盆地约为235×108 t CO2、群山盆地约为3×108 t CO2🐜。印度尼西亚🧑🏼🏭、泰国、菲律宾和越南总封存潜力约为540×108 t CO2[56-57]🫂🕵🏽。中国深部咸水层封存容量约2.42×1012 t CO2,主要集中于松辽盆地✍🏽👐🏻、渤海湾盆地、四川盆地、鄂尔多斯盆地和准噶尔盆地[58]。其中,松辽盆地(6 950×108 t CO2)👰🏼、塔里木盆地(5 530×108 t CO2)和渤海湾盆地(4 910×108 t CO2)是最大的3个陆上咸水层封存区域🙎🏽♂️,占总封存量的一半🤸🏼♂️👉🏿。除此之外🌯,苏北盆地(4 360×108 t CO2)和鄂尔多斯盆地(3 360×108 t CO2)的深部咸水层也具有较大的CO2封存潜力[59]😟。

4.3 枯竭型油气藏封存潜力

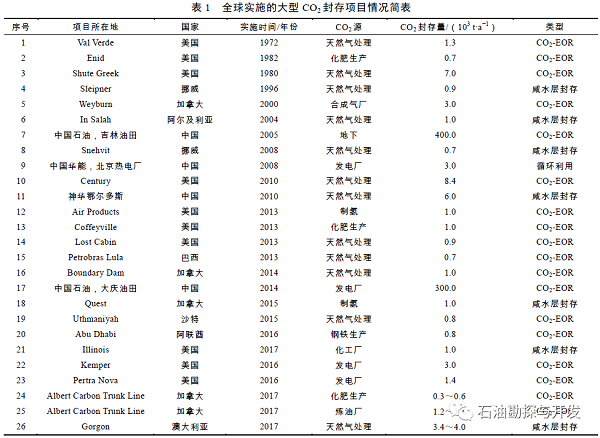

由于单纯的CO2封存项目存在能耗和成本过高、长期封存安全性和可靠性不确定等问题🤽♀️,CO2驱油与封存一体化研究成为油气工业CO2封存的重要方向[37, 60]🥻。目前🕘,全球,全球CO2驱油项目超过140个,其中121个项目在美国🈵,CO2驱油技术主要在美国得到大规模工业应用,年产油量维持在0.15×108 t左右🐝,提高采收率7%~22%,每桶油生产成本18~28美元,已成为其第1大提高采收率技术🙎。近年来🐛,美国以提高采收率25%为目标🐃,积极研发新一代CO2驱油技术🧑🏿🔬🔼,例如纳米颗粒稳态CO2泡沫扩大波及体积技术、增加CO2驱油流度控制的硅酸盐聚合物凝胶研究🚣🏻♂️、CO2驱油与封存规划软件研究、CO2驱油中的流度控制与地质力学模拟器研究🍞🥷🏻、用于改善流度控制的小分子缔合CO2增稠剂研究等。从全球开展的CCS项目数和封存量上看,CO2捕集、驱油与封存(CCS-EOR)是主要方式和方向(见表1)。

中国在20世纪60年代就在大庆油田探索CO2驱油技术,先后开展了国家“973”👷、“863”及国家重大专项等科技攻关,建成了吉林、长庆的CO2驱油与封存国家示范区。截至2020年,中国共进行过21次CCUS封存试验👐🏼、总封存约为130×104 t CO2[7]➾。CCUS试验包括吉林💮、大庆、长庆和新疆等实验区的项目🤸🏻,其中吉林油田现场CCUS已连续监测14年,验证了油藏封存安全性(见表1)。从衰竭型油藏封存量看,在松辽盆地、渤海湾盆地💇🏼、鄂尔多斯盆地和准噶尔盆地🍡,通过CO2强化石油开采技术(CO2-EOR)可以封存约51×108 t CO2;从衰竭型气藏封存量看🐈⬛,在鄂尔多斯盆地、四川盆地、渤海湾盆地和塔里木盆地👃,利用枯竭气藏可以封存约153×108 t CO2,通过CO2强化天然气开采技术(CO2-EGR)可以封存约90×108 t CO2🤖。

4.4 陆地碳汇

陆地碳汇是指陆地从大气圈中吸收并储存碳的容量⛪️,陆地碳库存在于陆地岩石圈、生物圈和土壤圈等[61]🥩🍟。岩石圈是地球上最大的碳库🕠☞,据估计整个岩石圈碳总储量约为9×1016 t CO2♣️,有机碳储量约为2×1016 t CO2,其中化石燃料中碳储量约为(0.5~1.0)×1013 t CO2[62-63]🈶,地球共有约1×1017 t CO2[64]。生物圈碳储量约为0.686×1012 t CO2,其中森林占0.662×1011 t CO2🙇,草原占240×108 t CO2[65]。土壤圈碳总储量为(1.4~1.5)×1012 t CO2[66-69]🦶🏻。总体来看💺,1850—2018年全球碳循环系统源-汇体系碳排放-吸收量基本平衡(见图8),表明全球生态系统正积极扮演着碳汇角色🍶。1900—2005年,美国陆地累计碳汇为(35.1~213.1)×108 t CO2,俄罗斯陆地累计碳汇为(57.8~129.3)×108 t CO2,加拿大陆地累计碳汇为(35.3~125.8)×108 t CO2。总体来看🎎𓀔,美国、欧洲、加拿大和俄罗斯1900—1949年的陆地碳排放皆可分别被1950—1989年的陆地碳吸收所抵消(或基本抵消),从而使1990年后的陆地生态系统处于净吸收状态。通过对近20年来中国耕作土壤有机碳储量分析[70]➙,估算得到中国耕作土壤的年平均碳汇为(0.41~0.71)×108 t CO2🙇♂️。中国《国家温室气体清单》表明🦘🍾,1994—2014年温室气体排放量增长非常快🔏,2014年的排放量是2004年的3.3倍。与此同时,土地利用、土地利用变化与林业(LULUCF)碳汇量增长速度也较快,从1994年的4.07×108 t CO2增加到2014年11.25×108 t CO2,增加了1.76倍。2014年LULUCF的碳汇量占碳排放量的10.94%🦁。从碳收支情况看🧗🏿,中国陆地生态系统正起着碳汇作用。

图8 全球碳循环系统源-汇体系碳排放-吸收量分布(据文献[7]修改)

4.5 海洋碳汇

海洋碳汇指海洋吸收大气中的CO2,并用各种方式将其固定在海洋中的过程、活动和机制🫓,地球上约93%(38.4×1012 t)的CO2储存在海洋中9️⃣。因此🧑🏼🎓,利用海洋“碳汇”作用,发展海洋低碳技术,对实现中国“双碳”目标、调整当前经济结构和转变生产方式具有重要意义👱♂️。2018年🚈,深圳大鹏新区率先开展覆盖辖区海域的海洋碳汇核算研究,编制中国首个《海洋碳汇核算指南》,预示中国将开始大力发展海洋碳汇。

4.5.1 固碳机理

海洋固碳机理主要有两类,即受CO2分压影响的物理固碳和海洋动植物参与的生物固碳👋🏿,又可进一步划分为海洋物理固碳、深海封储固碳、海洋生物固碳。海洋固碳是通过海洋物理泵的作用,海水中的CO2-碳酸盐体系向深海扩散和传递,最终变成碳酸钙🦢🖋,沉积于海底,形成钙质软泥,从而起到固碳作用。深海封储固碳是通过在深海形成CO2稳定水合物,在遭受最高烈度地震或其他地质剧变也能保持稳定,能够保证几千年“安全无逃逸”🈵📨;预计封储在深海海底的液态CO2可稳定保存2 000年以上👩🏿🌾,因此成为未来最理想的储藏方法。海洋生物固碳主要通过藻类🧘🏻、珊瑚礁💁🏼、贝类进行固碳,通过光合作用固定CO2,将无机碳转化为有机碳🦹🏽♂️。考虑到分布范围、固碳效率及生态环境,珊瑚礁固碳作用巨大👈🏻,或成为永久固碳的最佳方式。

4.5.2 海洋生态体系固碳

海洋贮碳量约是大气的50倍💁🏿♂️,以千年为时间单位考虑,海洋对调节大气中CO2含量发挥了决定性作用👩🏼⚖️。碳主要贮存在深海生物软泥、湿地等环境🚫。其中,广袤深海洋底发育的深海生物软泥约有1.2×1016 t CO2以有机沉积物的形式存在👨🏻🦯。全球沿海湿地分布面积约20.3×104 km2,固碳量约为4.5×108 t CO2/a🤦🏿。同时,沿海湿地大量存在的硫酸根阻碍了CH4的产生,从而降低了CH4的排放量🤷🏼。高的碳积累速率和低的CH4排放量🕹,使沿海湿地大气温室效应的抑制作用更加明显。海洋是除地质碳库外最大的碳库,也是参与大气碳循环最活跃的部分,海洋的固碳能力约为38.4×1012 t CO2📃,年新增储存能力为(5~6)×108 t CO2🙇🏼♂️。碳元素在海洋中主要以颗粒有机碳、溶解有机碳和溶解无机碳3种主要形态存在💁。不同海域吸收或释放CO2的能力具有差异,赤道太平洋是最大的海洋“碳源区”🈷️,而北大西洋、北太平洋是大气CO2最重要的“碳汇区”,南大洋是另一个重要的CO2汇聚区域🕑。原因是表层海水温度越低,其吸收CO2的能力越强🤏,在北大西洋、北太平洋和南大洋区域均存在寒冷的表层水沉降,且生物生产力较高👷🏿。南大洋仅占全球海洋面积的6%👩🏽🌾,但吸收的CO2却占海洋吸收总量的40%🧑🧑🧒。中国渤海🐋、黄海👩🏿🎤、东海和南海的面积约4.73×106 km2🧍♂️,其海洋生态系统的区域碳循环在全球碳循环过程中占有重要地位,以年为尺度,渤海🤹🏼♀️、黄海、东海🤏🏽、南海均表现为“碳汇”📙。海洋科技界比较公认的研究结果为:渤海每年可从大气中吸收约284×104 t CO2🙋🏽♀️,黄海每年吸收约900×104 t CO2𓀜,东海可吸收约0.3×108 t CO2。南海因面积巨大👩🏿🔧,而且位处热带海域,迄今尚无可信的调查测算结果[71]。

5 碳金融

5.1 碳评价

作为碳工业体系的重要要素🦹🏿,碳市场和碳金融的发展成熟对推动碳工业的快速发展意义重大🚵🏻♀️。对碳足迹的追踪核算及碳资产价值的评估已成为碳交易市场必要的内在需求以及生态文明建设的客观需要👲🏻。碳足迹是温室气体排放的测度指标🖖,碳资产是在低碳经济下的1种新型重要资产。

5.1.1 碳足迹

碳足迹指在人类生产和消费活动中所排放的温室气体折合成的碳当量的总量🦵,它是从产品全生命周期的角度出发,分析产品生命周期或与活动直接和间接相关的碳排放,通过测量生命周期碳消耗产生的CO2当量来评估人类活动对环境的影响[72]🧖🏿。碳足迹的核算主要通过在人口、系统或活动的空间和时间边界内的所有相关源、汇和储存,衡量特定人口、系统或活动的CO2和CH4排放总量,并利用100年全球变暖潜力值计算CO2当量[73]💔。关于碳足迹的核算与认证标准,是近15年碳评价领域最热门的话题👁。PAS 2050规范和ISO 14067是目前广泛采用的两项碳足迹核算与认证标准[74-75]🏄🏽。PAS 2050[74]规范由英国政府与英国碳信托基金、英国环境、食品和乡村事务部合作完成的🧍♂️,于2008年正式发布🚣🏼,并在2011年进行了修订。国际标准ISO 14067[75]由来自30多个国家的107个专家共同制定👨🏽🏭,于2013年5月正式发布💁🏻♀️。两项标准的陆续发布为企业评估产品碳排放提供了统一的规范,是有效推动绿色商品或服务评价的工具😫。

5.1.2 碳资产

碳资产是在低碳经济领域内,1种具有价值属性的对象身上体现或潜藏的,可能适用于储存、流通或财富转化的有形资产和无形资产[76]。价值评估理论的基础是资本预算理论,为研究价值和资本理论而提出👩🎨。碳资产价值评估可采用一般经济学基础,主要方法包括市场法、收益法、成本法及实物期权法[77-78]🎭。

5.2 碳交易

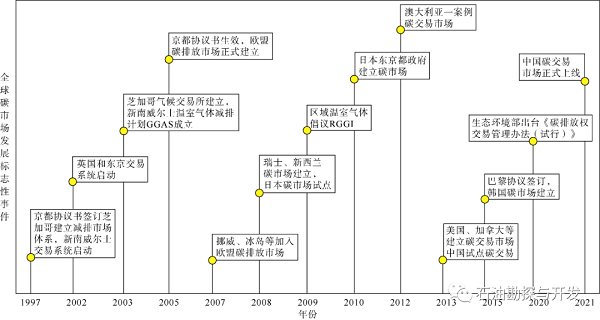

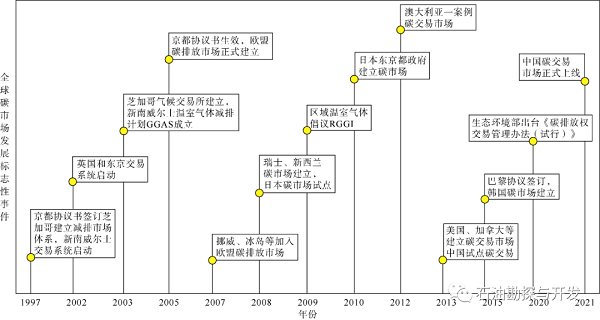

碳交易是为促进全球碳减排,采用市场机制建立温室气体排放权(减排量)交易👊🏿,即一方凭购买合同向另一方支付来获得既定量的温室气体排放权的交易🔥。碳交易市场监管,是指通过法律😶🌫️、经济和行政手段,对碳排放权初始分配、权利行使、权利交易等问题进行监督管理[7]。中国碳排放权交易市场于2021年7月16日正式启动🤞🏿,标志着中国国家性质的碳排放交易已拉开帷幕。中国利用市场机制来对温室气体排放进行调控并积极推动绿色低碳发展🤹🏻♂️,有效助力“双碳”目标的实现。碳交易市场主体包括控排企业✴️、金融机构和个人投资者、交易机构及注册登记机构、第3方机构🙊🦹♀️、技术支持机构和政府等。碳市场交易产品包括碳排放权(碳排放配额)和减排信用🧜🏿♂️🤵♀️。碳排放权是由政府基于碳排放总量目标发放🤦🏿♀️,代表着对碳排放空间的使用权;减排信用是指将企业/居民的自发减排行为🤷🏿♀️,按照标准方法学计算减排量👩⚖️,并被主管部门认定[7]。碳交易整体工作流程分为企业注册、配额发放🧑🧑🧒、配额交易👶🏻、排放量核查、企业履约以及注销6大步骤。图9展示了全球碳交易市场发展标志性事件👸。截至2021年,国际碳行动伙伴组织(ICAP)的统计报告显示☣️,全球已有38个国家级司法管辖区和24个州👩🏼🦲、城市或地区正开展碳交易市场[7]。司法管辖区占全球GDP的54%;正在运行的24个碳交易体系覆盖了全球16%的温室气体排放[79]。

图9 全球碳市场发展标志性事件

6 挑战与展望

6.1 主要挑战

6.1.1 中国CO2排放量偏大🙂↔️,碳工业建设难度大

与欧美等发达国家经济体比🧙🏿,中国国情与经济结构具有特殊性,在建立碳工业体系、实现碳中和目标方面付出的努力将远超欧美经济体。欧美部分国家已实现经济发展与碳排放的绝对脱钩,总体上碳排放进入稳定下降通道👨👦👦。而中国GDP总量虽跃居全球第2位,但人均GDP刚突破1.26×104美元,发展不平衡、不充分的问题仍然比较突出,发展的能源需求不断增加🧜🏼♂️🧑⚖️,碳排放尚未达峰👩👧🏢,排放总量偏大🥞。2021年中国CO2排放量105×108 t,占全球第1,约占全球总量的31%,实现碳中和、建设碳工业所需的碳减排量远高于其他经济体🪒,难度极大💍🤷🏽♀️。

6.1.2 中国能源消费结构碳占比偏高,碳工业发展挑战难度大

中国能源结构以煤炭为主,2021年煤炭消费占能源消费总量比重为54.7%🤾🏼♀️,非化石能源占17.3%🙎🏽,发电厂发电量中火电占比72%,与全球能源结构以“油气为主”的能源结构具有本质差异🧛🏻。按照2060年实现碳中和,中国碳减排时间偏短,难度更大。英国、法国、德国等欧洲发达国家早在1990年开启国际气候谈判之前就实现了碳达峰,美国、加拿大🧏🏽、西班牙🌸、意大利等国在2007年左右实现碳达峰👨🏻🔬,这些国家从碳达峰到2050年实现碳中和的窗口期短则40余年,长则60~70年,甚至更长。而中国从2030年前碳排放达峰到2060年前实现碳中和的时间跨度仅有30年,减排任务艰巨,能源系统要快速消除占比84%的化石能源影响,实现零碳排放😱,面临的挑战极为艰巨4️⃣。

6.1.3 引领支撑碳工业建立的创新体系偏弱,尚未建立完整工业格局

与石油天然气工业类似,碳工业是完整的工业体系,不仅涉及到地球系统内碳全生命周期循环,涵盖了碳生成、碳捕集🚻😊、碳利用🍳、碳封存的理论技术研发🧑🏽,而且包括了碳金融🦸🏼♂️🏃🏻➡️、碳交易与碳市场。作为独立的工业体系👨🏻🦼,具有独立的效益和规模发展趋势是碳工业健康可持续发展的重要基础⛓️💥。在目前状况下,受全球气候变化影响,全球碳工业理论技术研发进展多集中在CCUS/CCS[7, 80-81]🉐🤷🏽♂️,在政策红利的支持下⛹🏽♂️,如政府拨款或公益机构扶持🦣,多数项目才能生存🧛。例如,加拿大威利斯顿盆地Weyburn-Midale CO2监控与封存项目得到了国际能源署(IEA)的支持。单纯的CCS项目受政策变化、经济效益🚴🏽、长期封存安全性和可靠性不确定等问题的影响难以为继💷,部分规划项目已被迫终止🙇♂️。高额的投资及成本是阻碍CCS产业大规模商业化发展的瓶颈👨🏻💼。目前,碳工业体系在项目规模🖖🏻🧚🏼、技术研发、政策激励仍面临重大挑战,碳金融市场仍需进一步发展完善。

6.2 应对举措

6.2.1 坚定不移开展碳工业体系建设🫶🏼👩🏻🦳,保障2060年前如期实现碳中和

碳工业的建立与发展实现碳中和的关键,是保护地球生态系统、维护人类绿色健康发展的重要保障,是中华民族伟大复兴与构建人类命运共同体的必由之路🏟。开展碳工业体系建设,必须综合考虑地球系统内碳的产生𓀓❔、演化和消亡体系,重点开展碳捕集、碳利用、碳封存及碳交易体系建设🧑🏼✈️🏊🏻♀️,尤以碳交易市场建设为重。下步工作应加强3方面研究🦌:①建立科学合理的全球碳排放权分配、交易、监管与标准体系,实现全球范围内发达国家与发展中国家碳排放权的合理分配;②建立全球碳数据库,实现国家级、大洋级👩💻、大洲级碳数据的实时获取与更新,为全球碳工业体系提供科学依据;③加强顶层设计💼,建立碳工业体系国家发展路线👷🏻♂️,明确碳工业与能源📊、建筑、金融等工业关系。

6.2.2 大力发展新能源,推动中国能源生产与消费结构实现革命性转换

建立与发展碳工业体系💴,需从根本上改变中国能源生产与消费格局。2021年中国能源消费格局呈现以化石能源为主“一大三小”的特征,煤炭在一次性能源消费结构中占比54.7%,石油、天然气和新能源占比分别为19.4%🏌🏿♂️🚣♂️、8.6%和17.3%[14](见图2);预计到2060年,中国能源消费格局将转变为以新能为主的“三小一大”🔬,即煤炭、石油和天然气在一次性能源消费结构中占比分别为5.0%、5.6%和9.4%,新能源占比达80%(见图2),占据主导地位。因此🗃,必须加大新能源扶持力度🧘🏼♀️🥹,通过技术创新🏊🏽、加大投资及不断优化产业布局的💆🏽♂️,助力新能源时代提速加快到来🛳。

6.2.3 加快建立全产业的碳工业科技创新体系科技创新是赢得未来的关键,可为构建新发展格局、推动高质量发展提供有利支撑⛈📋。为加快碳工业的发展✅,科技创新体系应重点加强3方面工作:一是加强顶层设计🌴,制定国家级发展规划👩🏿🔧,合理优化产业布局。紧密围绕力争“2030年前碳达峰、2060年前碳中和”的国家战略,从中国实际国情出发,在国家层面开展碳工业发展规划战略设计,合理布局与碳相关的产业体系🧎♂️➡️,建立从碳的产生、捕集👮🏿♂️、运输𓀏、利用、封存与交易的全产业链👩🏼💻。二是加大科技投入,制定适用性扶持政策,推动理论技术创新。系统梳理制约碳工业体系健康发展的关键科学问题与瓶颈生产难题,设立国家级、省部级、公司级重大科技项目,集中优势力量重点攻关;建立碳工业理论技术体系,助力产业的快速发展😰。三是加强“碳中和学”学科建设,构建标准体系🍜,培养碳工业专业人才🍯。建设碳工业学,发展完善学科理论体系;围绕碳工业的核心环节,积极研究并制订国际与国家标准☮️,推动中国成为碳工业标准化的制订者、推动者与引领者💁🏿♀️;在科研院所与高等院校开设碳工业学相关课程💿,培养专业化人才,保障碳工业体系的人才基础👨🏻🦲📎。

6.3 未来展望

碳工业体系是全球公认的朝阳产业,是人类社会高度发展的产物,不仅涉及到传统能源行业☣️、建筑行业与金融行业🧎♀️➡️,而且对环境保护与地球绿色发展具有重要影响🍬。与其他环境保护行动一样,以碳中和为核心的碳工业体系是人类保护共同家园的现实行动。碳工业是全人类的一场去碳化的能源革命、生态化的科技革命🙋🏿♀️、绿色工业革命,将为人类社会与经济带来新的变革。①从能源革命看,碳工业将加速世界能源体系低碳化、无碳化转型,世界能源消费结构将从煤炭、石油、天然气和新能源的“四分天下”格局向以新能源为主的“一大三小”的格局发生根本性转变。以中国为例,2021年以煤炭、石油和天然气为主体的碳基能源消费比例80%,以新能源为主体的零碳能源消费比例约15.9%🚱;预计到2060年,零碳能源与碳基能源发生革命性转换👨👨👦👦,零碳能源消费比例提升至80%🫔👸。在此基础上,中国碳排放由当前的105×108 t左右降低至20×108 t左右💆🏿♂️,实现碳减排总量80×108 t、碳减排比例80%的双降。因此,在碳工业体系下🏌️♂️,新能源已由新资源上升为新战略与新使命,为推动能源强国建设、实现全球碳中和发挥重要作用🏧。②从生态化科技革命看👋🏼💽,科技革命是人类社会发展与进步的驱动力,是工业革命和能源革命的推动力,科学创新和技术进步是实现碳中和目标的关键。世界正处于第4次工业革命和第6次科技革命时期,这是1场以原子能技术、智能化技术、空间技术和生物工程技术为主要标志,涉及新能源、新材料、信息🏊🏻♀️、空间、海洋和生物等诸多技术领域的信息控制科技革命。碳中和的目标与新一轮科技革命的融合,将指引科技革命向着生态化方向发展。新的科技革命和工业革命将推动第3次世界能源转型🫂🧖🏽,尤其碳中和目标下,新一轮科技革命的低碳化和生态化特征将更加显著。以可再生能源为代表的新能源利用技术将成为主导力量,绿色🦺、生态、可持续发展将是新科技革命的重要主题。③从绿色化工业革命看,以大数据和人工智能为代表的先进信息技术掀起了第4次工业革命浪潮🕧。碳工业革命将改变传统高碳、粗放的发展模式,加快构建低碳🤽、环保、高效的绿色发展模式🙆🏿。碳工业引发的科技革命将使社会与经济发展产生重大变革🚶♂️,保障碳中和目标的顺利实现。在人类工业化过程中,将催生以CCUS为核心的碳工业,以绿氢为核心的氢工业等新兴产业🎫。发展碳工业体系🏂🏿、建设碳中和社会是人类拯救地球、拯救人类文明的壮举,需要每个人、每个企业🧔♀️、每个国家认同并发展碳中和社会思想,建立碳中和社会秩序,弥补以往对地球造成的破坏✂️。碳工业是保证地球家园拥有清新的空气、宜人的温度🫶🏻、旺盛的生机、清洁的空间的基本条件,当整个人类社会都被纳入碳中和的体系,人类将重新获得并长久拥有一个绿色宜居地球🫅🏿🦌。

7 结语

本文将地球系统中的“碳”分为黑碳、灰碳和蓝碳,3种“碳”在地球系统内部相互转化🧏🏼,减小黑碳比例🍢🏄🏼♀️、提高灰碳特别是蓝碳比例是实现碳达峰与碳中和的关键。提出了碳工业体系概念,碳工业是人类绿色发展的必然趋势和选择。构建以CCUS/CCS为基础的低成本、高能效的碳工业体系🖖🏻,是世界各国重大新兴产业,是实现能源清洁利用和碳中和目标的战略性措施⛎。明确了4个方面的碳工业体系的技术内涵。碳工业体系的建立👷🏻,助力中国化石能源与非化石能源供应格局的革命性演变🙎🏼,从2021年到2060年实现4个“80%”的转变。碳工业体系中👩🏿🎓,以零碳能源为核心的新能源将从新资源范畴上升至新使命与新战略意义。碳工业体系发展面临重大挑战🧠,针对性提出建设碳工业体系、大力发展新能源和加快建立全产业的CO2工业科技创新体系3项应对举措。全球碳中和背景下🧝🏽,发展碳工业体系👩🔬,中国力争2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和🐸,对中华民族永续发展和构建人类命运共同体意义重大。碳工业的发展将大幅提升人类幸福感,为建设人类生态文明与宜居地球做出重要贡献。

参考文献: